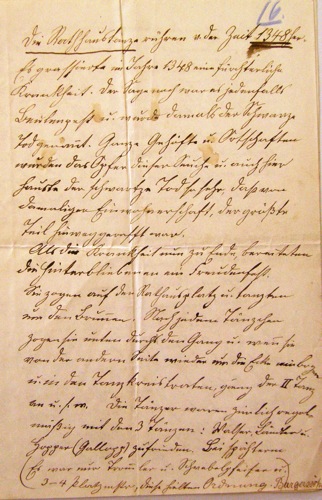

| Bedingt durch die Nachwirkungen des Zweiten Weltkrieges und die französische Besatzung konnte die Fasnet erstmals wieder 1948 abgehalten werden.

Doch viele Plätzleranzüge und Masken waren im Zuge der Zwangseingemeindung nach Ravensburg während des Dritten Reiches und aufgrund Beschlagnahmung durch die Besatzungstruppen verloren gegangen. Der bisherige Zunftmeister Dr. Fritz Mattes war verstorben und so übernahm Josef Golling die Leitung und den Wiederaufbau der Plätzlerzunft.

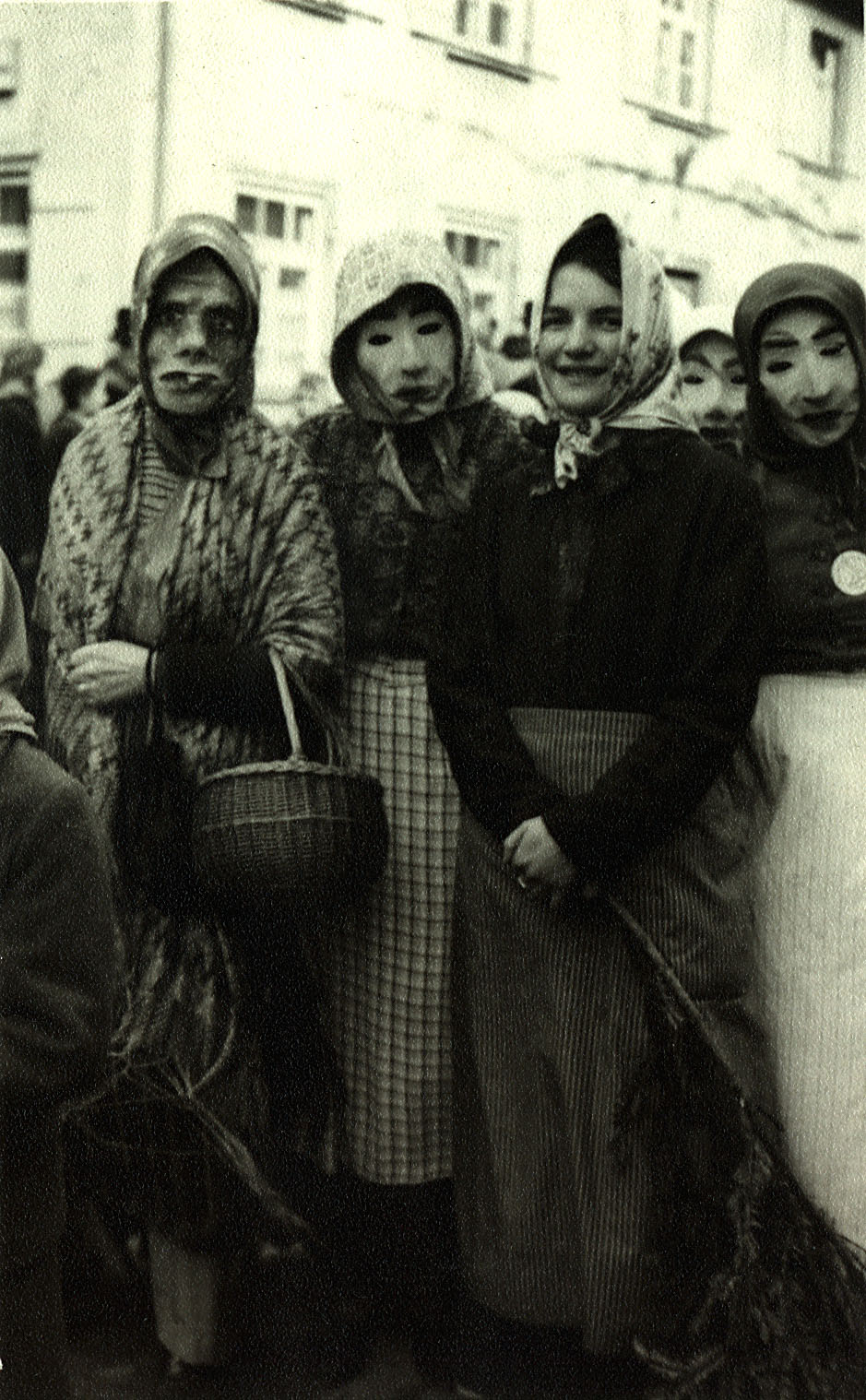

Die Begeisterung für die Fasnet war in der Bevölkerung ungebrochen, und so fanden bereits 1948 und 1949 wieder große Fastnachtsumzüge in Weingarten statt. Neben den Plätzlern beteiligte sich eine große Anzahl frei kostümierter Gruppen und selbst die französische Besatzungsmacht wurde närrisch aufs Korn genommen.

Aus diesen freien Gruppen der Nachkriegszeit entwickelten sich zwei weitere Narrenfiguren, die das heutige bunte Bild der Plätzlerzunft bereichern: die Lauratalgeister und die Waldweible. Einige Jahre später bekam das Waldweible mit dem Wurzelsepp seinen närrischen Begleiter.

Im Jahre 1951 schrieb Josef Schweikert das Narrenlied, die Musik dazu komponierte Walter Enzensberger.

Seit 1974 steht das ganze Jahr über ein Plätzler gegenüber dem Rathaus von Weingarten, allerdings aus Granit. Der Bildhauer Eberhard Schmidt schuf diesen Plätzlerbrunnen, der jährlich am Vorabend des Gumpigen Donnerstags im Mittelpunkt der Brunnenputzede steht. Im selben Jahr konnte die Plätzlerzunft in einem ehemaligen Lehnhof des Klosters Weingarten ihre Zunftstube einweihen.

Mit dem Schlösslenarren wurde 1975 eine weitere Narrenfigur geschaffen, bevor die Wiedereinführung des Urbletzlers zum großen Landschaftstreffen 2006 in Weingarten das heutige Bild der Plätzlerzunft vorerst abrundete.

Im Jahr 2015 – wiederum zum Landschaftstreffen – sprang dann das jüngste Mitglied der Weingärtner Narren aus dem Ei. Der Schalknarr.

Aktuell zählt die Plätzlerzunft rund 1600 Mitglieder und ist damit einer der großen Vereine der Stadt Weingarten. |